重要文化財の金堂に並ぶ、

50躯以上の仏像

全国で唯一天平時代の寺域を保ち「周防国分寺旧境内」として国の史跡に指定されている周防国分寺には、

重要文化財の金堂内に、薬師如来坐像、日光・月光菩薩、四天王立像を含む50体近い仏像が並んでいます。

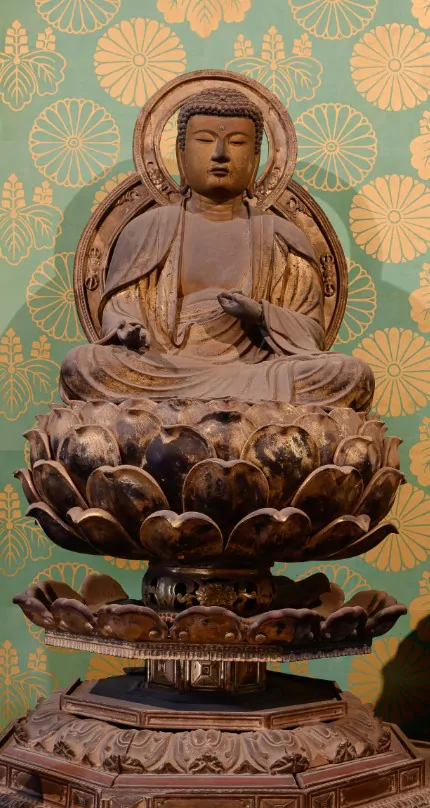

本尊藥師如来坐像

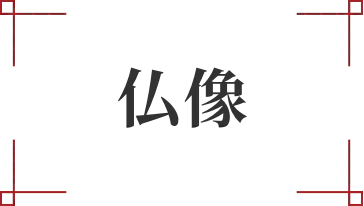

国分寺の本尊は、創建当初は釈迦如来であったが、奈良時代の終わり頃から平安初期に藥師如来に替わっている。周防国分寺も創建当初は釈迦如来であったが、国分寺の国家鎮護と、人々の慶福を祈願するという趣旨から、早い時期に藥師如来に替わっている。しかし、室町時代、【1417年】の火災で焼失。現在の藥師は室町時代【1421年】に大内盛見によって造られたものである。

また、1417年の火災のときに時の住職仙秀宝憲が藥師如来の仏手を持ち出し、現在の本尊の胎内に収めたと寺伝で言い伝えられてきたが、この度の,金堂の解体修理の為の仏像移動で、胎内から出てきた。その他に、薬壷の蓋が開き中に、五穀・丁子・菖蒲根・朝鮮人参など15種類の薬と、五輪塔が収めてあった。[坐高218センチ・檜材・寄木造り]

日光・月光菩薩立像

本尊藥師如来の両脇侍として安置されている。本来は左右対称に作られるのが普通であるが、この両像は、左右同形で珍しい。日光菩薩が180センチ、月光菩薩が179センチ、檜の一木造りである。温和な相貌、腰が高く伸び伸びした体躯から平安初期の作と見られる。

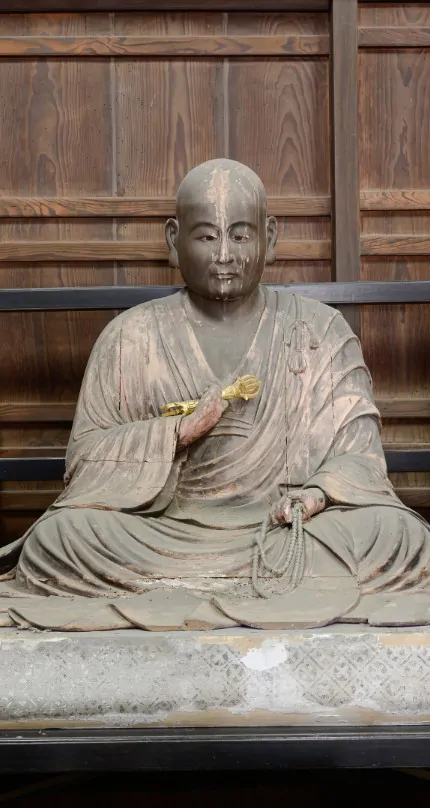

阿弥陀如来坐像

持仏堂に安置されている半丈六像(坐高114センチ)。檜の寄木造りで漆箔、彫眼、上品下生印を結んだ姿である。藤原時代の作で、伏し目がちな慈眼、柔和な表情は、人々を救うにふさわしく、肩のはりのなだらかさ、衣文線の流麗さは、平明、優美、調和という定朝様の特色を表している。持仏堂安置のため、普段は公開しておりません。

四天王立像

四天王は、須弥山(古代インドの神話や仏典に出てくる世界の中心にあるという山)の四方にいて、仏法を守っている四人の天王。東に持国天、南に増長天、西に広目天、北に多聞天が位置し、それぞれ剣・鈷・三鈷・宝塔を手にして甲冑で身を固め、足元に邪鬼を踏みつけている。

国分寺は、正式には、『金光明四天王護国之寺』と称されるが、これは「金光明経」に『もし国王がこの経を崇拝すれば、われら四天王はこの国を常に守護せん』と書かれていることによる。

像高は、いずれも2mを超す。檜の一木造 持国天・増長天は本体と邪鬼が一木造である。

[藤原時代初期の作]

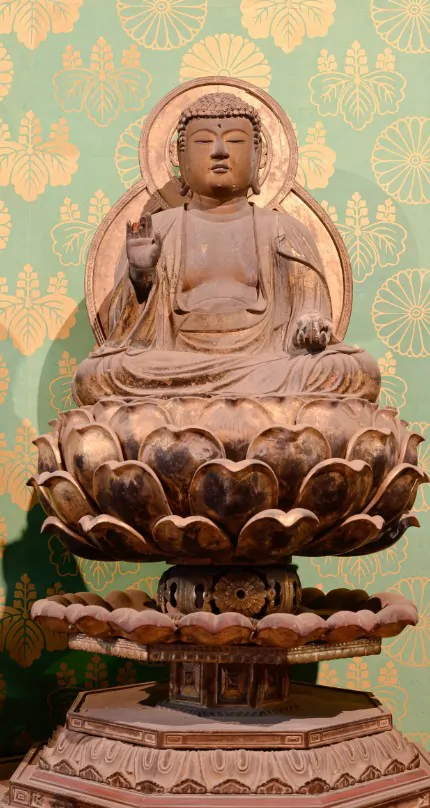

十二天

-

阿弥陀如来立像(鎌倉時代) -

聖徳太子 二歳像(桃山時代) -

毘沙門天(鎌倉時代) -

不動明王(防府市文化財)

左:制多迦童子(江戸時代)

右:矜羯羅童子(江戸時代) -

愛染明王坐像(室町時代) -

大随求菩薩坐像(江戸時代) -

不動明王坐像(鎌倉時代) -

地蔵菩薩立像(鎌倉時代) -

延命付言菩薩坐像

(江戸時代) -

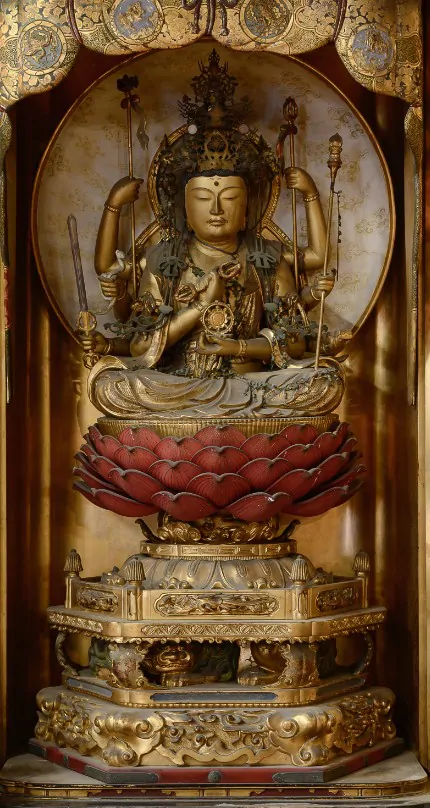

弘法大師 -

大黒天(室町時代) -

藥師如来(江戸時代) -

阿弥陀如来(室町時代) -

宝生如来(室町時代) -

大日如来(山口県文化財) -

藥師如来(室町時代) -

阿閦如来(江戸時代) -

十一面観音菩薩(江戸時代) -

阿弥陀如来(江戸時代)