国分寺は、天平13年(741)聖武天皇の勅願(詔)によって諸国に68ケ寺建立された官立の寺院です。

その詔の中に『国泰らかに人楽しみ、災除き福至る』と国民の幸せを祈念され、当時流行っていた、疫病・戦乱から国民を守り、五穀の豊作の世となるようにと諸国に建立されました。

創建当初の国分寺は、寺域2町四方、その中に、南大門・中門・回廊・金堂・講堂・七重塔などの七堂伽藍がありました。また、本尊は、丈六の釈迦如来でした。

国分寺の正式名称は、

“金光明四天王護国の寺”といいます。

現在の伽藍は、奈良時代の創建時の位置に立っており、全国的に珍しいお寺です。

この度の、金堂の解体修理の過程での発掘調査で、現在修復している金堂は奈良時代、創建当初の金堂の上に再建されおり、創建当初から、その位置が動いてないことが、判明致しました。

現在の寺域は、東西に約1町、南北に2町の寺域を保持し、その中に、仁王門・金堂・聖天堂・二の門・持仏堂・庫裏・長屋・土蔵を現在に伝えています。

ご本尊は、室町時代の薬師如来坐像(重要文化財)で、その他に平安時代初期の日光・月光菩薩(重要文化財)、藤原時代初期の四天王(重要文化財)など、数多くの仏像を安置しています。

宗派は、高野山真言宗(別格本山)に属しています。

平成の大修理

平成9年7月4日着工~平成16年9月30日完成

天平の甍

周防国分寺は、天平の頃(約1250年前)、聖武天皇の勅願によって建てられたといわれる。応永のころ火災により伽藍のすべてを焼失する。大内氏により再建される。現在の堂は安永8年(1779)ごろ、毛利重就によって建造される。

平成元年(1989)、国の重要文化財に指定される。建立後200余年たち、瓦葺の弛緩が雨漏りの原因になり、木部の腐朽破損、白蟻による床下周りの被害など激しく、全解体修理が国、県、市の補助により行われることとなる。

- 名称

- 重要文化財国分寺金堂保存修理事業

- 事業期間

- 平成9年7月~平成17年2月(92ヶ月)

- 事業費

- 約19億円

- 施工請負

- 株式会社鴻池組

- 設計監理

- 財団法人文化財建造物保存技術協会

※技術者の人間国宝といわれる、選定保存技術保持者松浦昭次氏が大工の棟梁として工に当たられた。

平成9年〜12年

瓦降ろし作業

平成9年7月10日午後2時金堂上層瓦落下(約2000枚が落ちる)

平成9年7月10日金堂瓦落下

金堂内の雨漏り

落下部分をブルーシートで覆う作業

平成9年7月12日瓦落下部分に

ブルーシートで覆う

平成9年11月 金堂瓦降ろし工事

瓦を一枚一枚選別しながら降ろす

瓦降ろし作業風景

瓦を降ろし、波トタンで覆われた金堂

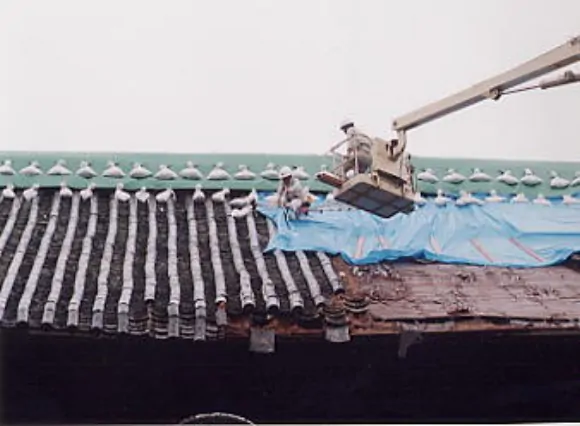

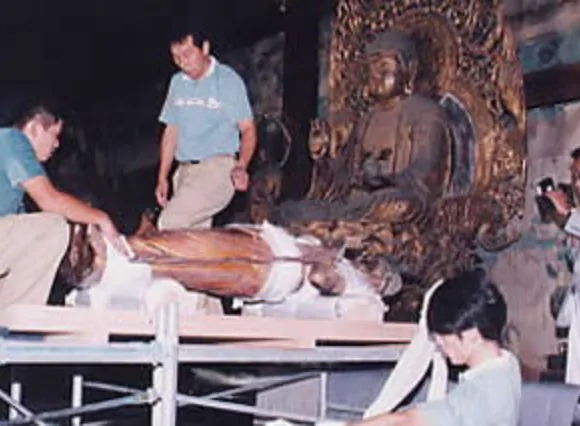

仏像移動作業

解体修理の為、金堂内の仏像を、金堂後方の持仏堂へ移動、そのうち十二天、五知如来の17体は、

県立美術館へ移動(平成9年9月8日より10日間かけて移動)

金堂須弥壇の本尊藥師如来・諸仏

金堂内陣の諸仏

移動を待つ愛染明王

担架に安置された毘沙門天

須弥壇を降りる多聞天

移動を待つ十二神将

担架に乗った日光菩薩

持仏堂に移動する月光菩薩

三〇〇年ぶりに開けられた藥師薬壷

胎内から出てきた平安時代の仏手

本尊藥師如来の胎内から出てきた仏手箱

胎内から出てきた平安時代の仏手

持仏堂に安置された諸仏

持仏堂に安置された本尊藥師如来

発掘作業

平成9年6月より平成12年8月にかけての発掘調査

国分寺の東、土塀の跡

金堂南東のセン積基壇

金堂西側の発掘

金堂の東西から発見された回廊の版築跡

金堂東側の発掘(セン積基壇発見)

セン積基壇の南東角

奈良時代創建時のセン積基壇

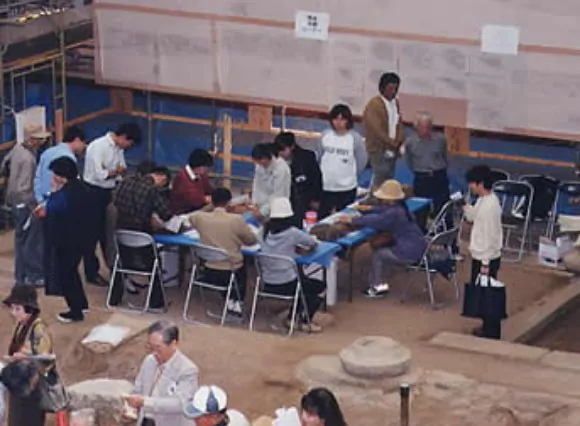

平成9年8月 発掘の見学会風景

平成12年2月 金堂の礎石

平成12年3月(地盤のボウリング調査)

平成12年7月発掘調査

発掘風景

平成12年8月(奈良時代の金堂の基礎 版築)

奈良時代の礎石

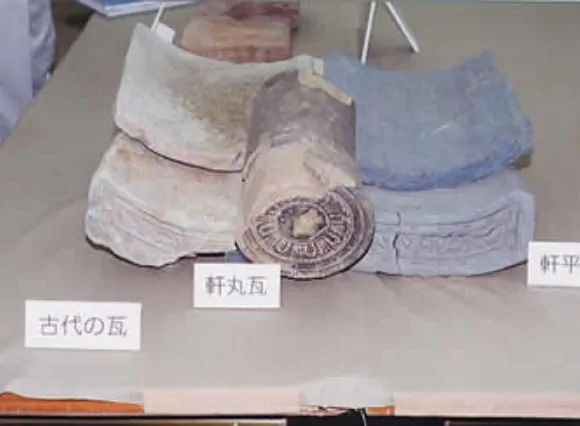

奈良時代創建時の軒先丸瓦

奈良時代創建時の軒先平瓦

平成12年8月発掘の見学会

素屋根建設

平成10年2月より素屋根工事着手

素屋根とは、解体工事中の金堂を風雨から守るために作られる。

史跡の為 地上に基礎を築(2月)

基礎のコンクリート(3月)

素屋根の基礎鉄板

素屋根建設(5月)

素屋根建設(5月)

建設中の素屋根内部

建設中の素屋根(6月)

完成した素屋根内部(7月)

平成10年7月 素屋根完成

多々良学園建築科生徒に素屋根の説明

解体作業

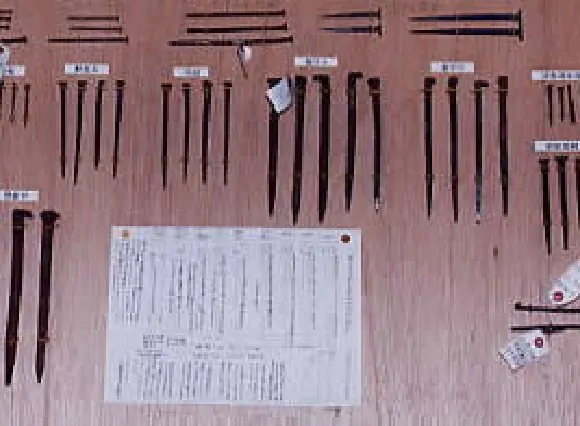

金堂に使用された釘

平成10年10月 金堂上層のトタン板を

除去したところ

平成10年11月 第一回見学会(上層見学)

平成10年11月 第一回見学会(金堂内見学)

平成11年2月上旬(上層桔木)

平成11年2月下旬(上層地垂木)

平成11年3月中旬

平成11年3月下旬

平成11年4月

平成11年5月

平成11年5月 第2回見学会

平成11年5月 第2回見学会

平成11年6月

平成11年7月

平成11年8月(巻斗の解体)

平成11年8月(一重大梁の解体)

平成11年9月初旬

平成11年10月(柱だけになった内陣)

平成11年11月 第三回見学会

平成11年11月 第三回見学会

平成11年12月

平成11年12月

平成12年1月(解体された金堂柱)

平成12年1月(金堂大引の調査)

木部補修作業

木部の腐朽した部分を切り取り、新しい木で補強する作業

内陣の柱の補強

樹脂補強

新しい木で補強

新しい木で補強

内陣柱の補強

人間国宝松浦昭次棟梁

木部の修理

木部の修理

柱の強化

(柱の腐った部分に新しい木を入れ補強)

補強した柱

取りかえる木部の加工

取りかえる柱の加工

瓦補強作業

重要文化財の瓦を補強して再度使う。

史跡の為 地上に基礎を築(2月)

基礎のコンクリート(3月)

素屋根の基礎鉄板

素屋根建設(5月)

素屋根建設(5月)

建設中の素屋根内部

読売新聞平成12年11月4日の記事

地鎮祭

地鎮祭とは、工事に着手する前に、工事中の安全無事を祈るとともに、その土地の神の怒りを鎮める祭儀である。

金堂中心部に穴を掘り

五穀・七宝を安置する。

香水を納める。

地鎮を厳修。

工事関係者の安全祈願を行う。

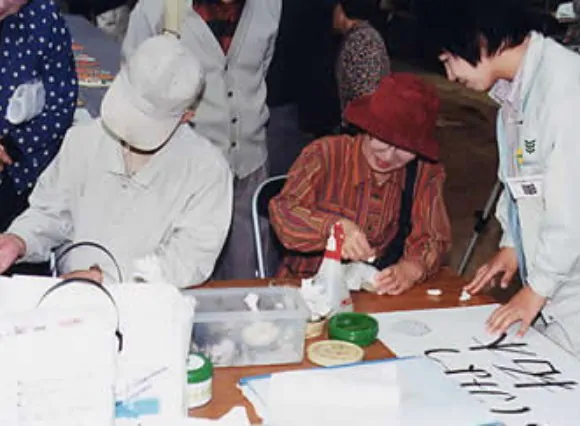

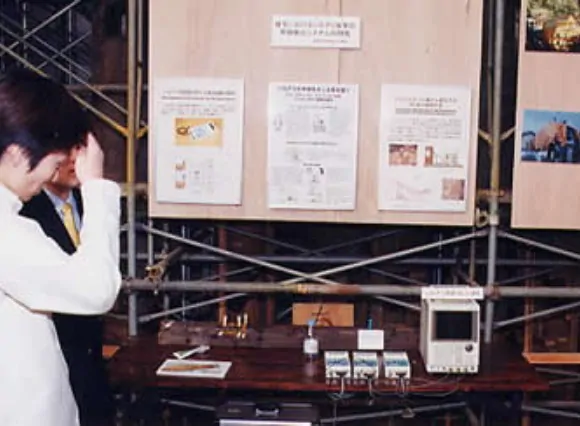

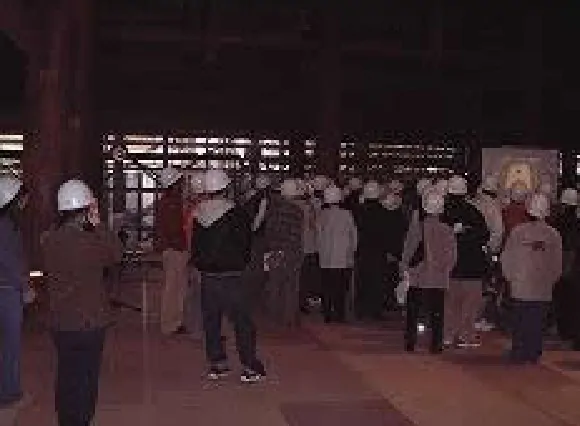

第4回見学会

金堂の解体が終わり、素屋根内の空間を利用して、解体した彫刻、発掘で出た瓦、仏像蓮台絵画の展示、白蟻駆除、

瓦の補強加工、拓本体験、大工カンナ体験、工事過程写真を展示した。

見学会場(金堂素屋根内)

金堂礎石が点在する会場

金堂の瓦を補強した業者が、

補強過程(保水率)を説明

見学者が、金堂彫刻の刷り本を

体験しているところ。

刷り本会場風景

この度発見された、日本最古の大工道具展示

古代瓦の拓本体験会場

仏像蓮台絵画の時代別と顔料展示

京都大学による、白蟻調査展示

創建時より使われている、天平の礎石

この度の発掘調査で出土した天平瓦

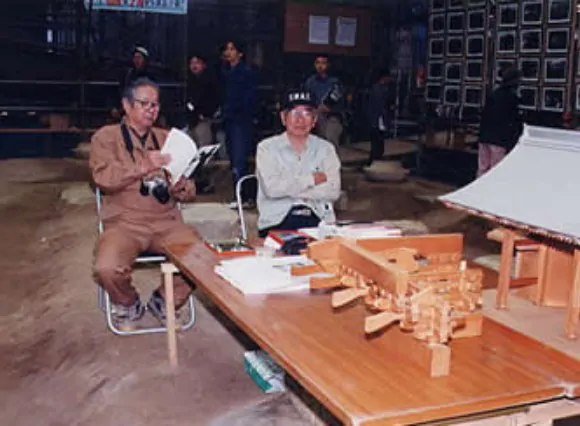

工事の説明をする、

松浦昭次棟梁(左)【人間国宝】

日本最古の大工道具

国分寺金堂(1779年)に建立したときの脇棟梁藤井久右衛門が使用した大工箱が国分寺町内の民家で発見される。

藤井久右衛門大工箱の報道発表風景

手前の彫刻が脇棟梁久右衛門が彫った彫刻。

実際に江戸時代に使われていた大工道具が

残っているのは珍しく、調査の結果日本最

古であることが判明した。

金堂基礎工事(たたき)

金堂基礎周辺の土のたたき工事

礎石の周りに赤土・石灰・砂を混ぜた

土を載せひたすらたたく

たたきの風景

平成13年

立柱の儀

奈良時代金堂を建立した地、室町時代の大火の後に大内氏が再建し、江戸時代毛利氏によって奈良時代の大きさに再建され、そして、平成の世に4度目の立柱の儀が行われた。

足場を組み、内陣の柱を立てて行く。

内陣柱材は、ケヤキが多い。

立柱の儀の司会をする保存会理事

(故大田耕作氏)

立柱の儀(表白)

高品(文健協所長)、松浦棟梁、

村本(鴻池所長)、原(久谷建設脇棟梁)、

住職

柱を清める松浦棟梁

第5回見学会

工事行程をスライドを使って説明

金堂内陣の見学風景

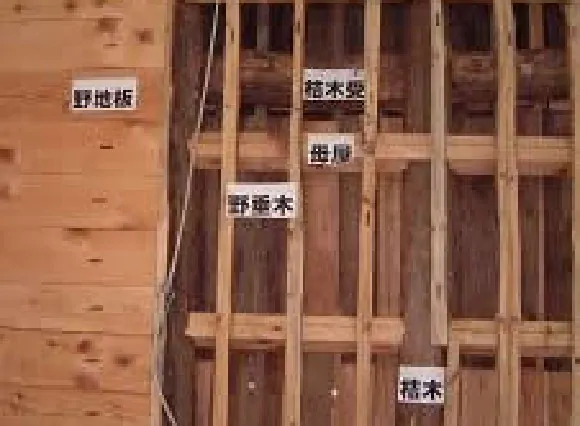

下層屋根の構造説明

下層屋根組みの見学風景

斗きょうの展示

内陣天井の構造説明

平成14年

上棟式

10時より工事関係者来賓、参拝者の見守るなか、上棟式 (法式の儀・工匠の儀)が厳修される

上棟式 礼拝の儀

法式の儀

棟札借上之儀

棟札を住職が安置する

鳴弦之儀・破魔弓之儀

鳴弦之儀・破魔弓之儀

曳綱之儀

槌打之儀

撒銭撒餅之儀

撒銭撒餅之儀

こけら葺き作業(屋根工事)

こけら板葺き工事、野地板の上に、こけら板を載せる工事。 こけら板は、さわらの木を使用、

このこけら葺きの上に瓦を乗せていく。

こけら葺き作業

こけら葺き作業

こけら葺き作業

上層のこけら葺きの完成

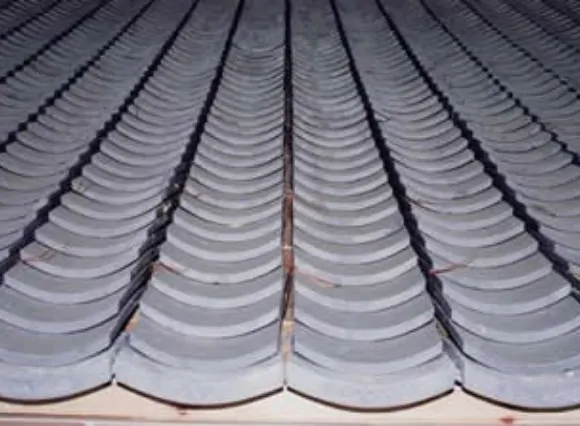

瓦工事

こけら板葺き工事、野地板の上に、こけら板を載せる工事。 こけら板は、さわらの木を使用、

このこけら葺きの上に瓦を乗せていく。

屋根のそりに合わせて、瓦の角を削り、

瓦を反らせる

上層に瓦を配置する

上層全体に瓦を乗せ重さのバランスをとる

土をのせ、瓦を葺いていく

瓦を葺いたところ

上層本葺きが終わったところ

第6回見学会

予定見学人数300名の2倍以上の700名を超える人が往復はがきで応募。

上層見学風景

上層軒下見学風景

上層見学風景

発掘された奈良時代の瓦

内陣でのスライド説明

内陣須弥壇前にて説明風景